Die Landkarten der Transformation -

Syntaktisch-hypnosystemische Entwicklungsberatung

Transformations- und Organisationsentwicklungsprozesse sind äußerst komplex und anspruchsvoll. Um sich nicht im Dickicht unzähliger Inhalte und Einflussfaktoren zu verlieren, braucht es Orientierung zu folgenden Fragen: Wo stehen wir, wo wollen wir hin? Welche Wechselwirkungen und Muster sind wirksam? Wie kann Entwicklung ziel-weg-stimmig gestaltet werden?

Die “Landkarten der Transformation. Syntaktisch-hypnosystemische Entwicklungsberatung”, wie sie von Julia Andersch und Oliver Martin entwickelt und in ihrem gleichnamigen Buch wurden, bieten eine ganzheitliche und systemischere Orientierung für jegliche Organisation, unabhängig ihrer Größe, Branche oder Ausgangslage. Sie ermöglichen auf der Basis von logischen und archetypischen Grundstrukturen das Erfassen und Erkunden organisationaler Fragestellungen und Themen, bieten Fokussierung. Sie helfen, Muster sichtbar, aufgreifbar und veränderbar zu machen. Ganzheitliche Entwicklungslandkarten können Entwicklungspotenziale aufzeigen, eine Ausrichtung geben und einen Entwicklungsprozess schöpferisch unterstützen.

Die Landkarten der Transformation -

syntaktisch-hypnosystemische Entwicklungsberatung

Quelle Abbildung: Andersch J. u. O. Martin (2023): Landkarten der Transformation. Syntaktisch-hypnosystemische Entwicklungsberatung. Heidelberg (Carl-Auer)

(Für grosse Ansicht auf Bild klicken)

Das ist die Übersicht über die Landkarten der Transformation. Sie verbinden die Trigon-Konzepte der Organisationsentwicklung (die weitgehend auf Friedrich Glasl zurückgehen) mit dem grammatischen Ansatz des SySt-Instituts (Insa Sparrer und Matthias Varga von Kibéd) und den hypnosystemischen Konzepten von Gunther Schmidt.

Die Landkarten der Transformation bestehen aus drei Schichten:

Quelle Abbildung: Andersch J. u. O. Martin (2023): Landkarten der Transformation. Syntaktisch-hypnosystemische Entwicklungsberatung. Heidelberg (Carl-Auer)

Die Basisschicht gibt einen Werte- und Haltungsrahmen vor: potenzialentfaltend, systemischer, evolutionär, ganzheitlich. Diese Werte prägen sowohl die zentralen Modelle auf der obersten Schicht der Landkarte als auch deren Verwendung.

Die Legende gibt Hinweise für die Art und Weise, wie mit den zentralen Modellen der Landkarte gearbeitet werden kann: syntaktisch, hypnosystemisch und kurativ.

Die Beratungsprinzipien aus der Basisschicht und der Legende werden hier näher beschrieben.

Die oberste Schicht der Landkarten, die als eigentliche Karte betrachtet werden kann, enthält vier zentrale miteinander verwobene Modelle, die für die Transformation von Organisationen hilfreich und zieldienlich genutzt werden können:

Das Ganzheitliche Systemkonzept (Organisation als System) der 7 Wesenselemente nach Friedrich Glasl.

Die Entwicklungsphasen von Organisationen (Organisation in Entwicklung) nach Bernard Lievegoed und Friedrich Glasl.

Die Basisprozesse der Organisationsentwicklung (Ziel-weg-stimmige Prozessgestaltung) nach Friedrich Glasl.

Die Systemprinzipien nach SySt.

Die Organisation als System

Quelle Abbildung: Andersch J. u. O. Martin (2023): Landkarten der Transformation. Syntaktisch-hypnosystemische Entwicklungsberatung. Heidelberg (Carl-Auer)

(Für grosse Ansicht auf Bild klicken)

Das Ganzheitliche Systemkonzept

Das Ganzheitliche Systemkonzept nach Friedrich Glasl hat sich in der praktischen Organisationsberatung vielfach bewährt. Es beschreibt mit den 7 Wesenselementen – im Innensystem und zum Umfeld – die Organisation als Ganzheit. Die Bezeichnung „Wesenselement“ weist darauf hin, dass es um Elemente eines umfassenderen Wesens geht. Jedes Organ (Wesenselement) für sich genommen kann nicht den Gesamtorganismus erklären; es erhält seinen Sinn erst durch den Gesamtorganismus.

Die 7 Wesenselemente bilden drei Subsysteme: Identität und Strategie umfassen das kulturelle Subsystem, die Wesenselemente Aufbaustruktur, Menschen/Gruppen/Klima und Funktionen bilden das soziale Subsystem und die Wesenselemente Prozesse und physische Mittel repräsentieren das technisch/instrumentelle Subsystem.

Dabei kann einerseits betrachtet werden, welche Aspekte der einzelnen Wesenselemente wie zieldienlich gestaltet sind. Andererseits können wir jede organisationale Frage unter der Perspektive der einzelnen Wesenselemente und ihrer Wechselwirkungen anschauen und so ein systemischeres, ganzheitlicheres Bild der Ausgangslage und des erwünschten Entwicklungszustands erarbeiten.

Die Organisation in der Entwicklung

Quelle Abbildung: Andersch J. u. O. Martin (2023): Landkarten der Transformation. Syntaktisch-hypnosystemische Entwicklungsberatung. Heidelberg (Carl-Auer)

(Für grosse Ansicht auf Bild klicken)

Organisation in Entwicklung

Transformationsprozesse befassen sich mit der Frage, wie sich Organisationen nicht nur oberflächlich sondern bezogen auf ihre Handlungslogiken entwickeln können. Dafür ist es hilfreich, Modelle zur Verfügung zu haben, die auf einer strukturellen Ebene Entwicklung betrachten. Die Landkarten der Transformation verwenden das Modell der Entwicklkungsphasen von Organisationen nach Lievegoed/Glasl, das die Entwicklung von Organisationen als Abfolge von vier Phasen beschreibt – der Pionierphase, der Differenzierungsphase, der Integrationsphase und der Assoziationsphase. Jede spätere Phase ist durch zunehmende Komplexität gekennzeichnet; es steigt mit jeder Stufe aber auch die Fähigkeit der Organisation, mit Komplexität umzugehen.

Zur Charakterisierung der jeweiligen Stufe werden die 7 Wesenselemente des Systemkonzepts herangezogen – sie sind die Entwicklungslinien, anhand derer die Entwicklungsphasen in ihren Qualitäten betrachtet werden können. Die Wesenselemente Identität, Strategie, Aufbaustruktur, Menschen/Gruppen/Klima, Funktionen, Prozesse und physische Mittel zeigen in jeder Phase ihre charakteristische Ausprägung: Aus solch einem Gesamtbild lassen sich wertvolle Ansätze für eine wesensegemäße Weiterentwicklung einer Organisation ableiten.

Ziel-weg-stimmige Prozessgestaltung

Quelle Abbildung: Andersch J. u. O. Martin (2023): Landkarten der Transformation. Syntaktisch-hypnosystemische Entwicklungsberatung. Heidelberg (Carl-Auer)

Steuerung der Veränderung

Das Konzept der sieben Basisprozesse der Organisationsentwicklung von Friedrich Glasl beschreibt die Qualitäten einer ganzheitlichen Gestaltung von Entwicklungsprozessen. Dabei handelt es sich nicht um “den einen Prozess”. Vielmehr geht es beim schrittweisen Erarbeiten und Umsetzen von Veränderungen immer um das Zusammenwirken von sieben Prozessqualitäten, weshalb sie Basisprozesse heißen.

Für einen Prozess der Veränderung bzw. Entwicklung von Organisationen bedeutet dies nach unserem Verständnis, die begleiteten selbst-bewussten Systeme bestmöglich darin zu unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten und ihre Selbsterneuerungsfähigkeiten zu stärken. Es handelt sich hierbei nicht um eine Abfolge von Prozessqualitäten, vielmehr werden diese Qualitäten - wie die Abbildung zeigt - für jeden OE-Prozess maßgeschneidert mit dem Klientensystem gestaltet:

Bewusstseinsbildungsprozesse → Bewusstsein bilden: gemeinsam eine Konsensrealität zur Ausgangslage erarbeiten, Perspektivenvielfalt würdigen, kollektiv und zieldienlich Bedeutung geben, Stärken und Probleme betrachten und Entstandenes würdigen

Zukunftsgestaltungsprozesse → Willen bilden: attraktive Zukunftsbilder bzw. Lösungs- und Zielrichtungen gemeinsam erarbeiten, mit denen sich die Menschen verbinden können, Lustsog erzeugen

Psychosoziale Prozesse → Emotionales verarbeiten: Emotionen, Bedürfnisse, unwillkürliche Prozesse pacen, ansprechen, utilisieren; Konflikte und Spannungen proaktiv angehen und lösen, Machtbeziehungen verflüssigen

Lernprozesse → Lernen: Wissen und Können für das Künftige erlernen, erweitern, Erfahrungs-, Experimentier- und Reflexionsräume schaffen und zieldienlich gestalten

Informationsprozesse → auswirkungsbewusst informieren: auswirkungsbewusst informieren, die Menschen ins Bild setzen und ins Boot holen, Dialogräume schaffen

Umsetzungsprozesse → tatkräftig umsetzen: die Zukunft in die Gegenwart bringen, schnelle erste Schritte, Glaubwürdigkeit stärken, ernst gemeinte Symbolhandlungen setzen und das Neue vorleben

Changemanagementprozesse → Orchestrieren des Prozesses: Auftrag und Ziele klären, den Organisationsentwicklungsprozess mit dem System iterativ planen, flexibel lenken, Meilensteine setzen, evaluieren, Organe bilden, Workshops designen.

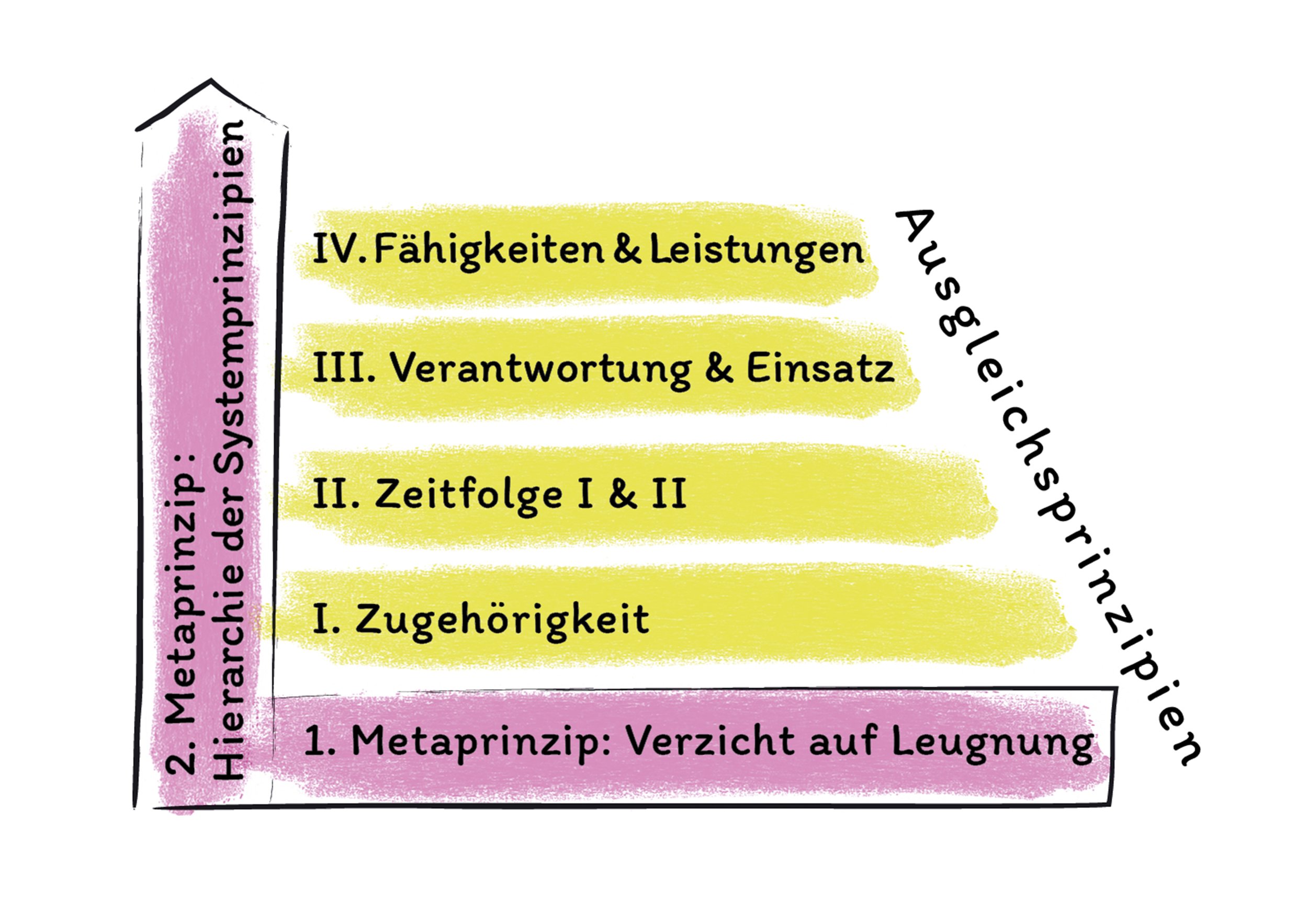

Die Systemprinzipien

Quelle Abbildung: Andersch J. u. O. Martin (2023): Landkarten der Transformation. Syntaktisch-hypnosystemische Entwicklungsberatung. Heidelberg (Carl-Auer)

(Für grosse Ansicht auf Bild klicken)

Die Systemprinzipien

Die Systemprinzipien, wie sie SySt weiterentwickelt hat, unterstützen das Denken in Systemen in der Arbeit mit Einzelnen oder Gruppen von Menschen. Wir haben diese wertvolle Entwicklungsarbeit der Systemprinzipien in unsere Landkarte der Transformation als zentrales Modell integriert und nutzen sie in enger Verbindung mit dem Systemkonzept der sieben Wesenselemente, die eine Organisation konstituieren.

So bildet das Systemkonzept zusammen mit den Systemprinzipien eine Art zieldienliche Syntax, die es ermöglicht, selbst-bewusste Systeme möglichst ganzheitlich und in ihren Wechselwirkungen zu erfassen und gleichzeitig auf einer syntaktischen Ebene deren Entwicklungs- und Innovationsfähigkeit zu fördern.

Die Systemprinzipien können aus unserer Erfahrung als hilfreiche Heuristik für die Betrachtung selbst-bewusster Systeme genutzt werden, um Aufträge gut zu klären und Hinweise auf hilfreiche Interventionen für die Prozessgestaltung zu bekommen.

Auch bei Irritationen oder Störungen ist es im Verlauf eines Organisationsentwicklungsprozesses immer wieder hilfreich zu prüfen, ob im kurativen Sinne ein Blick über die Systemprinzipien einen zieldienlichen Unterschied macht.

Die Systemprinzipien werden von zwei Meta-Prinzipien gerahmt. Erstens den „Verzicht auf Leugnung“: Dies besagt, dass Festlegungen, aus denen Zugehörigkeit, zeitliche Reihenfolge, Verantwortungsübernahme, Einsatz und Leistung abgeleitet werden, nicht geleugnet werden können. Das Festgelegte ist anzuerkennen. Das zweite Meta-Prinzip „Hierarchie der Systemprinzipien“ bestimmt, in welcher Reihenfolge bei Störungen die Beachtung der Systemprinzipien zu prüfen ist. Die Zugehörigkeit ist die Basis, auf welcher das Prinzip zeitliche Reihenfolge aufbaut, gefolgt von den Prinzipien „Verantwortungsübernahme“ und „Einsatz und Leistung“. Beispielsweise wird größte Irritation erzeugt, wenn auf der Ebene „Verantwortungsübernahme“ Veränderungen und Interventionen durchgeführt werden, jedoch auf der Ebene „Zugehörigkeit“ Unklarheiten bestehen.

Quelle Abbildung: Andersch J. u. O. Martin (2023): Landkarten der Transformation. Syntaktisch-hypnosystemische Entwicklungsberatung. Heidelberg (Carl-Auer)

Weitere Logische und archetypische Formate und Vorgehensmodelle

Die “Landkarten der Transformation” enthalten in ihrer obersten Schicht weitere, auf logischen und archetypischen Grundstrukturen beruhende Formate und Vorgehensmodelle für Transformationsprozesse. Diese können bei allen selbst-bewussten Systemen und nicht nur im Kontext von Organisationsentwicklung eingesetzt werden, sondern auch in Mediation, Coaching, Supervision oder therapeutischen Settings hilfreiche Unterstützung bieten, um Themen nachhaltig zu bearbeiten.

Diese Formate und Vorgehensmodelle sind hervorragend geeignet, um syntaktisch, hypnosystemisch und kurativ verwendet zu werden. Dabei unterscheiden wir Formate und Vorgehensmodelle und definieren diese wie folgt:

Formate haben ebenfalls den Charakter einer Landkarte und ermöglichen viele unterschiedliche Choreografien. Sie sind für jegliche selbst-bewusste Systeme anwendbar und bilden die Struktur bestimmter Fragestellungen ab. Folgende Formate verwenden wir besonders oft und wirkunfsvoll:

Negiertes Tetralemma nach SySt

Interventionsprinzipien nach Glasl

Vorgehensmodelle liefern eine Grundstruktur für Schrittfolgen bestimmter Prozessziele, sind ebenfalls bei allen selbst-bewussten Systemen anwendbar und in ihren Anwendungskontexten genauso vielfältig wie die logischen Formate. Folgende Formate sind für uns für viele Transformationsprozesse hilfreich und zieldienlich:

Qualitative Phasen des Wandels nach Glasl

mediatives U nach Ballreich/Glasl

Heldenreise nach Campbell

sozialkünstlerische Vorgehensweisen nach Glasl, Schmidt, Bartussek und weiteren